インプラント治療は万人に適応される治療方法ではありません。個々に合わせてインプラント治療を検討していく必要がございます。以下にインプラント治療をする上でデメリットになる方の特徴をまとめましたので参考にしてみてください

インプラントに向かないかもしれない人

・歯周病で揺れている歯が多い

・歯を磨くのが嫌い

・歯医者に通うのが嫌い

・身体の病気がある

・以前に失敗したことがある

・費用的な余裕がない

・年齢が若い

◾️歯周病で揺れている歯が多い場合

インプラントをする際に問題となるのが他の歯の状態に問題があるかどうかです。他の歯が歯周病に罹患している場合、インプラントも同様に歯周病にかかる可能性が上がります(インプラントの場合は、インプラント周囲粘膜疾患となります)

インプラント治療をする前に、まず歯周病のコントロールが必須となります。歯周病がコントロールされていない状態で、無理にインプラントをすると長期的にインプラントに問題を起こしたり、他の歯が無くなることで治療費が高くなったりします。

また、治療計画の段階で、『戦略的な抜歯』をお勧めする場合もあります。

これはインプラントの本数に応じて治療費の増大やプラークコントロールが難しなるため、場合によって“長期的残らないと予測される歯の抜歯”をすることにより、全体の負担を軽減する狙いがあります。

◾️歯を磨くのが嫌い

◾️歯医者に通うのが嫌い

インプラント治療後どれくらいもつかは、『適切なプラークコントロール』『メインテナンスの頻度』に影響されます。

インプラントは天然の歯と比べて、『歯根膜』という線維組織が“存在しない”ため、インプラントの方が病的因子に対しての防御機構が弱いと言われています。

天然の歯に存在する歯根膜という組織は、『血流』が豊富な組織であり、細菌など外的因子に対しての免疫機構がしっかりと働きやすい構造となっています。

プラークがインプラントと粘膜の境に長期的に存在すると、粘膜に炎症が起こり、インプラントを支える周囲の骨が吸収する可能性が上がります。そのため汚れがたまりづらい清掃性に配慮したインプラントの上部構造や、自身での適切なブラッシングが重要です。

また、メインテナンスの頻度はインプラントの予後(どれくらいもつか)に影響すると言われているため、問題がないと感じてもメインテナンスに通う必要はあります。

インプラントメインテナンスで何をするかはコチラの記事をご覧ください→

◾️身体の病気がある

加齢とともに問題となるのが持病の存在です。

インプラント治療をしてはいけない身体の病気は、

・重症心臓病

・先天性血

・液凝固因子欠乏症

・腎透析患者

・末期の悪性腫瘍患者,

・口腔清掃ができない運動麻痺

と言われています。

他には

・コントロールされていない感染症や糖尿病

・高血圧症

は状態が良ければ可能となります。

コチラはインプラント治療の禁忌として記事にまとめておりますのでご参照ください→

◾️以前にインプラントで失敗したことがある

以前にインプラント治療で失敗した経験がある方は特に要注意です!

『どのような失敗か?』

『失敗した原因は何か?』

しっかりと分析した上で、インプラント治療を実施する必要があります。

特に『インプラントの脱落』が経験のある方ですと、インプラントを埋入する部位の骨に問題がある可能性があり、またインプラント治療をしてもインプラントと骨と結合しない可能性があります。

この骨の問題は血流の有無と関連しているため、骨が硬すぎる方ですと失敗する一つの要因となります。

インプラントする前には、このような骨の状態を把握するためにCTでの精査を実施し、リスクを把握する必要があります。

◾️費用の余裕がない

インプラント治療は基本的に『自費』での治療となります。

(インプラント治療の保険適応に関してはコチラ→)

1本インプラント治療をするのにやっとという状況ですと、他の歯に喪失を生じた場合に、治療介入が困難となる可能性があります。

特に前述した歯周病などで将来的に歯の欠損が増えそうな方ですと、インプラント1本の費用負担では難しくなる可能性があります。

新たな欠損を生じた場合の対応は?

インプラントの隣の歯が喪失した場合には、

・新たにインプラントを埋入する

・部分床義歯を入れる

・インプラントと天然の歯を連結する

・インプラントの上部構造を長くする(延長ポンティック)

・何もしない

状況をみて、最善の方法を模索する必要があります。

インプラント治療をする場合は、その部分のみではなく口腔内全体を診て、他の歯の予後を考えながら、治療計画を立てる必要があります。

◾️年齢が若い

インプラント治療を若年者にする場合は、顎骨の成長が懸念されるため、成長が終わるまで治療を待った方が良いです。

目安としては

・20歳以降

・身長などの変化がない

などを確認の上、治療介入するかどうかを見極めます。

もし、インプラント埋入をした後に成長が起きると、インプラントがその位置に取り残される『インフラオクルージョン』という状態になります。

早期にインプラント治療をした場合の、再介入のリスクは?

インプラントは“永久的”なモノではありません。所詮は“人工物”であり、経年的な劣化は生じます。

治療介入の可能性を避けることを考えたベストな年齢は、40-50代であると考えています。インプラント治療がヒトに応用された1965年から40年ほどインプラントが維持したケースが出てきました。

最終的な治療介入の時期を遅らせるためにも、若年者のインプラント治療は慎重にすべきであると思われます。

高齢者のインプラント治療にリスクはあるのか?

インプラント治療における年齢と成功率の相関性は無いと報告されています。(詳しくはコチラ→)

高齢の場合は、病気や服薬している薬はインプラント治療に影響するため、そちらを重視します。

老後、介護になった際のインプラントとの関わり方は?

介護の現場では、中々適切な歯科医療サービスが提供できているわけではなく、人材不足の問題もあり、口腔ケアに避ける時間はとても乏しいです。重篤な問題となるのが、他の天然の歯が脱落し、インプラントのみが残ってしまい、粘膜を損傷してしまうケースです。

対応方法としては、

・インプラントを撤去する

・インプラントのパーツを変える

インプラントが原因で問題が起きている場合は、パーツを取り替えることで問題を少なくする方法もあります。埋入しているインプラントによって対応が異なるため、メーカーやパーツの適切な判断が必要です。

上記のケースが、老後に必ず起きる訳ではないため、メリット・デメリットを理解した上でインプラント治療を選択いただければ幸いです。適切な管理をすればインプラントと天然の歯の共存は可能です。

インプラント治療における部位におけるリスクの差はあるのか?部位による注意事項についても解説します。

・前歯のインプラントのリスクとデメリット

前歯部はインプラント治療で最も難しい部分とされ、特に『審美的』な欲求が高い方ですと、インプラント治療では満足できない可能性もあります。

特に、再建が難しいとされているのが歯間乳頭と呼ばれる、歯間部の歯肉で、場合によってインプラントよりもブリッジの方が回復することがしやすい場合もあります。

治療前に

・どの程度回復が望めそうか?

・抜歯と同時にインプラントを埋入できるか?

・歯肉・骨の移植は必要か

・スマイル時に歯肉は見えるか?

・インプラント治療以外が適切か?

などしっかりと確認した上で、患者様の要望としっかりとすり合わせをする必要があります。

・奥歯(臼歯部)のインプラントのリスクとデメリット

奥歯の部分は、力の負担がかかるためインプラントの直径も少し太いものを選ばないといけません。

それに伴い、骨の幅も十分に必要となります。

ベースとなるインプラントのサイズは直径が4mm、長さが8-10mmです。

またインプラントと天然の歯の歯肉は平坦になりやすく、間の部分に食渣がたまりやすいため適切なブラッシングが必要となります。

解剖学的な特徴でインプラント治療に制限が出る部位を説明します。

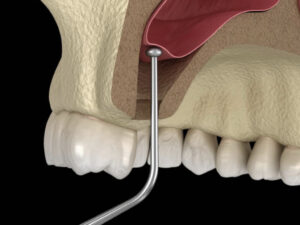

・上顎の奥歯(上顎臼歯部)のリスクとデメリット

上顎の奥歯には、上方に『上顎洞(じょうがくどう)』という副鼻腔の1種である解剖構造が存在します。

上顎洞は自然孔(しぜんこう)という穴を通じて、鼻腔と交通しています。

上顎洞には骨が存在しないため、インプラント治療をする場合にはインプラント長さに問題が出ることがあります。

対応方法としては、

・サイナスリフトをする(上顎洞への骨移植)

・ショートインプラント(6-8mmの長さのインプラント)

などが挙げられます

また治療に対して、上顎洞に炎症が起きる可能性があるため事前にCTでの病状の確認、合併症が起きた際の対応も必要となります。

そのため必要に応じて歯科のみでなく、耳鼻咽喉科との連携が必須です。

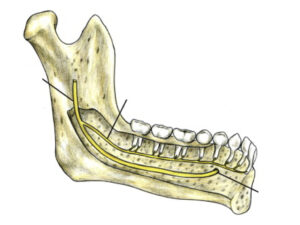

・下顎の奥歯(下顎臼歯部)のリスク

下顎には下歯槽神経(かしそうしんけい)という知覚の神経が走っています。この神経は下顎の小臼歯部からオトガイ孔という穴を通じて骨から出て、下唇に分布します。

よくあるのが親知らずを抜歯した後に、神経の損傷をしてしまい一時的に『下唇がピリピリとした感覚』が残ることがあります。

インプラント治療においては、CTによる綿密なシミュレーションをして、神経とインプラントの距離をどの程度確保できるのか算出し、神経の損傷を回避します。

また対応策としては、

・サージカルガイドの使用(ドリルを規制するガイド)

・ショートインプラント(6-8mmの長さのインプラント)

が挙げられます

◾️骨の質、硬さによるリスクとデメリット

インプラント治療が失敗しやすい、骨と結合しづらい部位が2点あります。

- 上顎の最後方臼歯部

- 下顎の最後方臼歯部

です。

インプラントと骨との結合が得られるのは、骨の質(特に血流)による点も考慮しなくてはいけないいため、上記の2つの部位では統計的に失敗が起きやすいことが明らかになっています。

上顎の最後方臼歯部は、骨が軟かく、インプラント埋入後の安定が得られづらいです。

一方で、下顎の最後方臼歯部は、骨が硬く、血流が少ないこともあります。

場合によって、無理にインプラント治療は選択せずに第一大臼歯(6番目の歯)までの咬み合わせを獲得することを目標にすることもございます。

第一大臼歯までの咬合(咬み合わせ)で90%の咀嚼能力(咬む能力)を担っていると言われているため、歯の喪失直後は違和感が強く出ても、1~2ヶ月後には慣れてしまう方が多いです。

文責:歯科医師 / 歯学博士 三浦 基

岡崎市・安城市でインプラント治療を検討するなら三浦歯科へ!

各種精密検実施中!予防歯科・インプラント・セラミックス・ホワイトニング・成人矯正・小児矯正など専門的治療もご相談ください

三浦歯科 愛知県岡崎市昭和町上川田9−7 TEL:0564-32-4833

お電話もしくはWebからご予約お待ちしております